Ricerche

Immigrazione e polarizzazione.

Immigrazione e polarizzazione.

Gli effetti dell’immigrazione sulle scelte formative dei giovani italiani

Giorgio Brunello, Elisabetta Lodigiani, Lorenzo Rocco

Leggi l'articolo

Negli ultimi dieci anni la quota di immigrati regolari in Italia è passata dal 3.9 percento del 2006 al 7.6 percento del 2016. Pur rimanendo inferiore ai livelli raggiunti dai maggiori paesi europei, si può ormai annoverare l’Italia tra le mete principali di destinazione dell’emigrazione internazionale. Tuttavia l’immigrazione differisce tra paesi non solo per il suo livello, ma anche per le sue caratteristiche. In Italia, il 90 percento degli immigrati proviene da paesi in via di sviluppo. Tra questi meno del dieci percento ha un titolo di studio universitario, e il livello medio di competenze cognitive, misurato dal test internazionale PIAAC, è piuttosto basso. E’ ragionevole quindi affermare che l’immigrazione in Italia sia un’immigrazione con competenze limitate.

Il tradizionale modello economico che divide il lavoro in due tipologie complementari, una con competenze limitate e una con competenze elevate, implica che un afflusso di lavoro del secondo tipo riduca le retribuzioni del lavoro poco qualificato e aumenti le retribuzioni del lavoro qualificato.

Se così fosse, un aumento nella percentuale di immigrati dovrebbe indurre gli italiani ad investire di più in istruzione. Dovremmo quindi osservare sia una riduzione nel numero di coloro che abbandonano gli studi prima di avere conseguito un diploma di scuola superiore sia un aumento nel numero di coloro che acquisiscono un’istruzione di livello terziario. Investendo in maggior istruzione, i giovani italiani potrebbero ambire alle mansioni che utilizzano in modo intensivo competenze comunicative e di astrazione, più qualificate e meglio retribuite.

In un recente lavoro (Brunello, Lodigiani e Rocco, 2017) troviamo risultati piuttosto diversi. Utilizzando dati longitudinali delle provincie italiane tra il 2006 e il 2016 della Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro e i dati demografici sulla popolazione regolare residente, entrambi di fonte Istat, troviamo che un aumento di un punto percentuale nella quota di immigrati sulla popolazione residente induce un aumento di 1.2 (1.7) punti percentuali nella quota dei giovani maschi (femmine) che tra i 19 e 27 anni abbandona la scuola prima di avere conseguito un diploma di scuola superiore e non è, al momento dell’intervista, iscritto né a corsi di formazione professionale né a corsi di altro genere. Anche per quanto riguarda la quota di giovani italiani che sono iscritti o hanno concluso l’università, i risultati non sono interamente coerenti con le aspettative. Se per i maschi infatti osserviamo che un aumento nella quota di immigrati genera un aumento di quasi 2 punti percentuali nella quota di studenti universitari o di laureati, tra le ragazze l’effetto è negativo, sebbene piccolo in valore assoluto e non significativamente diverso da zero.

Se la quota di immigrati fosse rimasta ferma al suo livello del 2006, la proporzione di giovani italiani maschi (femmine) con bassa istruzione sarebbe stata pari al 13 (6) percento, invece che al 18 (12) percento effettivamente osservato. Analogamente, la proporzione di giovani maschi con istruzione universitaria sarebbe stata pari al 26 percento anziché al 33 percento osservato (non ci sarebbero invece differenze di rilievo tra le giovani donne).

Si tratta di effetti consistenti, che avranno ripercussioni notevoli nel lungo periodo. Il risultato per noi più preoccupante è l’aumento che l’immigrazione ha indotto sulla quota di italiani che abbandonano la scuola precocemente. Perché lo fanno? Nel nostro studio mostriamo che l’immigrazione ha un effetto variegato sulle retribuzioni, che penalizza le mansioni con competenze intermedie e favorisce al contempo sia le mansioni con competenze basse (per entrambi i generi) sia le mansioni con competenze elevate (per i soli maschi). Di conseguenza, in risposta all’immigrazione, alcuni individui che avrebbero scelto un’istruzione di livello intermedio sono indotti a studiare meno, mentre altri sono indotti a studiare più a lungo.

L’effetto dell’immigrazione sulle retribuzioni che troviamo è coerente con il modello di Acemoglu e Autor (2011), che descrive il fenomeno della polarizzazione. Questi autori suggeriscono che la domanda di mansioni ripetitive e standardizzate, che sono state tradizionalmente appannaggio della classe media, stia diminuendo a causa del progressivo sviluppo delle tecnologie dell’automazione e delle opportunità di outsourcing verso paesi con basso costo del lavoro. Al contrario, sta aumentando sia la domanda di mansioni con competenze limitate non automatizzabili (ad esempio i servizi alla persona), sia la domanda di mansioni creative, che richiedono competenze elevate e sono complementari alle nuove tecnologie.

I nostri risultati suggeriscono che l’immigrazione di individui con competenze limitate agisca in modo simile all’automazione o all’outsourcing. Da un lato, favorisce, a monte della filiera produttiva, la nascita e lo sviluppo di imprese a basso valore aggiunto, che beneficiano dell’abbondanza di lavoro poco qualificato. D’altro lato, stimola indirettamente la nascita e lo sviluppo, a valle della filiera, di imprese che offrono servizi sofisticati e generano mansioni con competenze elevate, proprio grazie alla disponibilità di fornitori competitivi a monte. In questo processo, le retribuzioni delle mansioni con competenze intermedie tendono a diminuire rispetto alle retribuzioni delle altre mansioni, riducendo quindi per molti giovani la convenienza a conseguire un livello di istruzione intermedio.

Una conseguenza preoccupante è che, mentre l’effetto dell’immigrazione sulle retribuzioni può essere temporaneo, quello sull’istruzione è, almeno in parte, irreversibile.

I padri restano al lavoro e i figli rischiano la disoccupazione

I padri restano al lavoro e i figli rischiano la disoccupazione

Riforme delle pensioni e occupazione dei giovani

Marco Bertoni e Giorgio Brunello

Leggi l'articolo

Negli ultimi vent’anni, l’occupazione giovanile in Italia si è ridotta in modo sostanziale. I dati dell’Indagine sulle forze di lavoro mostrano che il numero di occupati in età 16-34 anni si è ridotto da 7,5 milioni nel 1996 a 4,9 milioni nel 2015. Il declino è cominciato prima della crisi del 2008. Nello stesso periodo, l’occupazione nella classe di età 50-70 è aumentata da 3,8 a 7,3 milioni.

Candidata naturale a spiegare il contemporaneo aumento degli occupati senior e la riduzione dei giovani occupati è la sequenza di riforme pensionistiche che dal 1996 al 2011 hanno innalzato l’età minima pensionabile da 52 a più di 65 anni. In seguito alle riforme, la quota di individui in età 50-70 che riporta di essere in pensione è diminuita dal 40 per cento nel 1996 al 27,6 per cento nel 2015. Alcuni sostengono che, costringendo i lavoratori a ritirarsi più tardi, le riforme abbiano aumentato l’occupazione senior con possibili effetti negativi su quella giovanile.

Un aumento dell’occupazione senior genera per forza una riduzione dell’occupazione giovanile se il numero totale di posti di lavoro in un’economia è fisso. E non è sorprendente che gli economisti abbiano contrastato questa idea. Ma se anche consentiamo che il numero di posti non sia fisso, qual è l’evidenza empirica a sostegno del punto di vista che riforme pensionistiche che allungano la vita lavorativa danneggiano l’occupazione giovanile?

Rispondere alla domanda non è semplice, perché le riforme pensionistiche toccano tutti. È quindi difficile distinguere i loro effetti da quelli di altri eventi macroeconomici, come ad esempio l’innovazione tecnica che influenza il livello e la composizione dell’occupazione.

Dati e stime sulle province

Le riforme pensionistiche, tuttavia, non toccano tutti allo stesso modo. In particolare, il loro effetto sull’offerta di lavoro locale (ad esempio provinciale o regionale) varia a seconda della composizione per classi di età della popolazione locale. Per intenderci, indichiamo con PT la popolazione locale in età compresa tra 50 anni e l’età minima pensionabile.

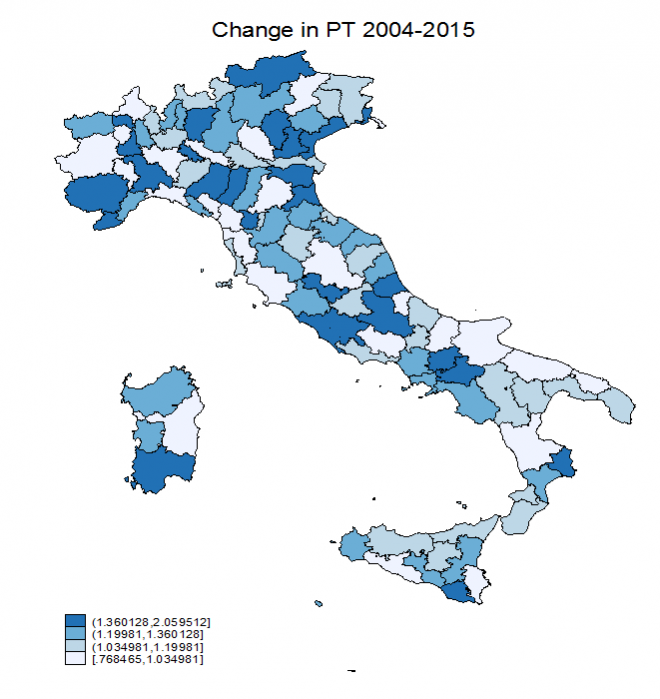

La figura 1 illustra come sia cambiata PT dal 2004 al 2015 nelle province italiane a seguito delle riforme pensionistiche avvenute in quegli anni. Le aree in blu scuro sono quelle dove il cambiamento percentuale è stato maggiore e le aree chiare sono invece quelle dove il cambiamento è stato minore.

Mentre il “trattamento” rappresentato dalle riforme pensionistiche è stato lo stesso nell’intero paese, la sua intensità è stata diversa tra mercati del lavoro locali diversi. È possibile utilizzare questa variabilità per stimare l’effetto causale delle riforme pensionistiche sull’occupazione locale giovanile.

Usando dati di 102 province italiane per il periodo 2004-2015, troviamo che un aumento a livello provinciale della popolazione tra i 50 anni e l’età minima pensionabile pari a mille unità induce una riduzione dell’occupazione giovanile in età 16-34 pari a 189 unità e una riduzione dell’occupazione degli individui in età 35-49 pari a 86 unità. D’altro canto, l’occupazione per la classe di età 50-70 aumenta di 149 unità. Nel complesso, l’effetto totale è negativo e l’incremento dell’occupazione senior non è tale da compensare la riduzione dell’occupazione giovanile.

Ciò può dipendere in parte dal fatto che il periodo 2004-2015 è stato caratterizzato da occupazione complessiva stagnante e tasso di crescita del Pil vicino a zero o negativo. Per capire se gli effetti stimati valgano anche per un lasso di tempo più lungo, che contiene una fase di crescita economica e occupazionale moderata, abbiamo stimato l’effetto causale delle riforme pensionistiche sull’occupazione regionale per il periodo 1996-2015. In questo caso, l’effetto di un incremento di mille unità della popolazione locale tra i 50 anni e l’età minima pensionabile sull’occupazione giovanile è negativo, ma decisamente minore in valore assoluto. Mentre l’occupazione locale in età 16-34 e 35-49 diminuisce rispettivamente di 68 e 28 unità, l’occupazione in età 50-70 aumenta di 304 unità. Complessivamente, se si considera un periodo in cui l’economia registra anche una fase di crescita, l’effetto delle riforme sull’occupazione complessiva è positivo.

Le stime suggeriscono due cose. Da una parte, anche senza assumere che il numero di posti di lavoro sia costante, le riforme pensionistiche che hanno alzato l’età minima pensionabile hanno avuto effetti negativi sull’occupazione giovanile, quanto meno a livello locale. D’altra parte, i costi occupazionali delle riforme sono minori quando l’economia nel suo complesso cresce.